北京时间7月24日消息,密歇根大学商学院企业研究教授詹姆斯·普莱斯(James D. Price)撰文称保守的正规大企业的管理者应该放下成见,向那些充满激情的创业者们学习能够带来成功的七大原则。以下为原文:

大公司的经理们都很保守,这是因为企业股东相信管理者们不应像创业者一样鲁莽,否则只会有害无益。毕竟,企业管理者需要对他们的股东、消费者以及雇员负责。首先保证企业的稳定运营,接下来才需要考虑如何进一步发展和提升企业价值。

然而,我们依然可以从创业者身上学到使大型公司也能受益的智慧。采用某些成功创业者的思考方式,能使大型企业的温室里栽培出美艳的创新花朵。

本文作者提供一些可借鉴的成功创业者行为模式,旨在提升企业经理的运营智慧。作者称之为“创业者成功七法则”:

“屈膝滑雪原则”

“重塑下滑技巧”

“不苛求完美决策”

“学会接受有条件的Yes”

“牢记商业模式创新和技术创新一样重要”

“像小公司一样思考”

“时刻定位并消除风险”.

接下来让我们细看创业七大原则:

屈膝滑雪原则(Ski with your knees bent)

喜欢高山滑雪的人都知道,滑雪守则之一就是在滑雪时屈膝以下压重心。这样可以确保你可以随时适应坡度变化,应对地表可能出现的障碍物或其他滑雪者,从而能优雅自如地在山坡穿梭。相反地,如果你膝盖僵硬,四肢紧绷,双目直勾勾地盯着一个方向,那么等待你的必然是一顿痛摔。

在 大企业工作时,单调重复的事务处理方法很容易使人思维僵化。为什么呢?因为企业必须发展处一套标准操作程序,减少一半事务处理所要耗费的时间成本,因此在 日常事务处理中都不需要改变什么。然而正是这种稳定性却会将你牢牢束缚。单一性和可预见性让人舒适的原因是这样带来的风险最低。也正是人类的天性让我们无 法逃脱标准化行为所带来的安全感

而创业者和这些墨守陈规的高管们截然相反,他们就好比 被蒙上眼睛的疯狂高山滑雪高手。如果你是一个创业者,你就必须弯曲双膝,放松心态。因为你已经对可能出现的问题做好了心理准备,你也意识到你将面临的有可 能是灾难性的挫折,这是在创业过程中必不可少的。你要经历许多毁灭性的打击,而你根本就不知道这些挫折到底是什么,也无法推测出他们在什么时候以什么形式 到来。

心态放松,重心下移,有助于企业管理者接受随时可能出现的改变,同时维护企业的稳定发展。创业者已经为可能出现的挫折和改变做好了各种准备。这种对待挫折和挑战的灵活性和高度适应能力,无论是用于适应市场转变,还是用于开辟新市场都大有益处。

练习滑降技巧(Refine the skill of falling down.)

滑雪教练教给我们第一个技巧就是学会如何滑降。这是因为滑降是滑雪运动的精华,也是导致大部分人受伤的动作。但是,矫健的滑雪高手总是可以优雅的着陆并继续滑行。

同样的,一个成功的创业者也需要能够适应空中飞翔的感觉,并且稳健着陆。创业就是不断的预测可能出现的情况,优雅地调整心态并继续。毕竟,无论你想的多么周全,也有五成的可能发现原始计划是不可行的。更糟的是,只有在问题发生的时候你才知道是哪部分出了问题。

这 么一来就不难理解为什么风险投资者更愿意给曾经失败过的创业者投资了。也解释了为什么大部分的创业团队更愿意雇佣那些有过创业经验的人(无论是成功还是失 败)作为团队的核心管理者。过去的一两次失败并不是个人职业生涯中不可抹去的疤痕,相反,它标志着这个人足够成熟,并能够坦然面对危机。

要想通过创新成长,大企业就必须尝试一些未知却充满挑战性的领域。因此,企业管理者不应当被失败的恐惧所束缚,而须承当更多的预期风险。我们需要不断的练习滑降的技巧。

不苛求完美决策(Get comfortable with “close enough.)

绝 大部分的创新项目都看不到第二天的太阳,因为公司委员会早在黎明前就将它们扼杀在摇篮之中了。为什么这些创新项目总是早夭?这是因为革新所带来的未知和风 险让大部分人感到不安。企业委员会的职责之一就是为公司抹杀“不确定性”。就好像以前,IT界的高管永远不担心他们会因为采购IBM电脑而被炒鱿鱼。对待创新,说“不”总是更保险。

然而所有成功的创业都孵化自充满未知的恶劣环境,就好比解一个有七个变量和六个未知数的代数方程,从技术上看,根本不可能算出来。因此,“正确”答案就是“我们不可能解出来”,除非我们有机会尝试作足够多的尝试。

然 而,“至善者善之敌”。在创业者的心中,最优的决策就是最完美的决策(但是你永远没有足够的信息和时间去解)。而次优的决策就是不完美却有效,而且充满灵 活性的决策(就好比之前说的“滑雪屈膝原则”)。最糟糕的决策,就是原地踏步,或是组建一个决策委员会(最终所有的决策都会被否决,你一事无成)。创业者 要学会接受次优决策,挽起袖子和近在眼前的客户合作。

学会接受有条件的Yes(Be happy with a “conditional yes.”).

在真正的大公司里,管理人员在启动前大项目之前往往已经把资金准备万全。毕竟,没人希望看到价值2亿美元的建筑项目只筹得区区3000万美元的工地准备资金。

然 而在险象环生的创投圈中,没有明白人会指望一次性融得百分百的资金。这个世界的规矩不同!对独立风投来说,他们希望做的是回合制的“里程碑式”投资——给 予创业者们九至十八个月的运营资金,看看他们能不能取得下一个有价值的成就。只有让风投家们看到了你的战利品,未来他们才会对你说”Yes”。

大 公司的内部创业项目(我们这里指的是那些风险巨大的,发明和开辟新技术、新商业模式或新的市场处女地的项目)也应该追求“里程碑式”的融资。请牢 记:50%的新生项目终究会在冒险中搁浅,但你就是不知道自己的项目是否属于那不幸的50%。母公司(它们在此扮演风投家的角色)应该同内部项目组好好商 讨融资方案,谨慎地设定好融资阶段的各个里程碑。这样做的结果是:那些终究会搁浅的项目将不会浪费公司太多资本,而真正能取得成功的项目依然能得到资金的 持续助推。

牢记商业模式创新和技术创新一样重要(Remember that business model innovation is often as important as tech innovation. ).

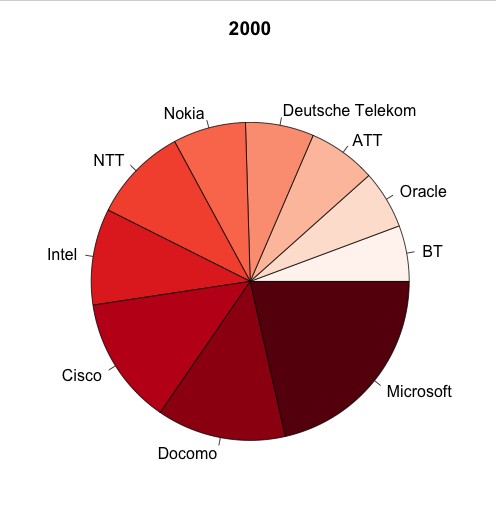

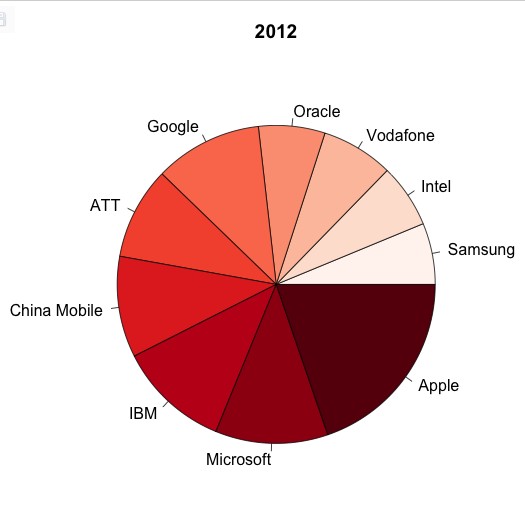

从来没有统计数据或是实证研究证明过这一点,但是我们都看得到:在过去的半个世纪里,那些将股东价值最大化的公司大多是商业模式的创新者,而不是技术的创新者。Ebay成为了世界最大的网上拍卖池;亚马逊取代了零售业的中间人角色;戴尔根据消费者的需求组装PC;MySpace和Facebook定义了社交网络;HMO和PPO为医保带来全新的模式…虽然上述例子中不乏新科技的身影,但是技术绝不是驱动股东价值几何增长的战略性因素。相反,是被技术支持着的新商业模式让一切变得不同。创业家和职场人士都应该明白这一点。

像小公司一样思考(Think small.).

某 位《财富》500强企业经理被挖到一家初创立的小科技公司,很不幸地,他把“大公司”思维也打包进了行李箱里。富有大企业管理者责任心的他在目睹约50人 的公司以每年50%的速度飞速增长的时候,仿佛感到了使命在召唤——公司需要更紧凑的项目管理!他的解决方案?打电话给老东家的供应商,向对方购买一套与 老东家相似的软件服务解决方案。他的结局?50万美元的购买费用,买来了一套带有云计算的复杂项目管理系统。更糟糕的是,这套昂贵的“解决方案”从未奏效 过。这名经理被解雇了,其价值50万美元的系统也被更简单便宜的解决方案所取代。

学习创业家小巧、求便宜以及求灵活的思维方式。“像小公司一样思考”并非意味着放弃野心和梦想被搁置(其实我觉得初创型冒险企业绝非“小公司”,而是尚未成熟的世界级大公司)。通过一次次尝试,你会惊讶地发现看似寒酸的资金量能够解决多少棘手的问题。

“时刻定位并消除风险” (Strive to understand and mitigate risk.).

与 大众流行的观念相反,创业家和风投家并不是一味追逐风险的傻瓜。事实上,最棒的创业者是非常厌恶风险的,并擅于识别与消灭创业中的风险。不论是依靠直觉还 是清晰的思维,最出色的创业者总是无时无刻地在脑海里与风险做斗争——我们的产品有风险吗?市场有风险吗?财务有风险吗?管理有风险吗?这种近乎疯狂的执 念值得很多大公司经理学习。

我把“创业七大原则”列举在此供公司经理们思考。在很多例子中,尽管创业者们的一些行为看上去有些鲁莽冒失,但事后却证明它们是完全值得效仿的。尤其是在公司启动新项目,或是进入新市场的时候,效仿创业家们的做法吧,它们能够帮助你更上一层楼。